学院概况

About-

-

新闻公告

News -

师资队伍

Faculty -

科学研究

Research -

教学工作

Teaching -

学生事务

Student -

学院招生

Admission -

招聘信息

Careers

学院概况

About新闻公告

News师资队伍

Faculty科学研究

Research教学工作

Teaching学生事务

Student学院招生

Admission招聘信息

Careers近日,深圳大学医学部生物医学工程学院岳广辉课题组联合国内多家医疗团队,融合临床医学与深度学习技术,成功实现喉镜下喉部增生物的精准智能分割,开源相关高质量数据集与喉部增生物分割方法,为该领域研究提供重要数据支撑与技术支持。研究成果于2025年11月12日在线发表于国际顶级学术期刊IEEE Transactions on Image Processing (SCI Top一区期刊、CCF-A,最新影响因子13.7)。该工作由深圳大学岳广辉副教授和青岛大学附属烟台毓璜顶医院宋西成院长两个研究团队牵头,滨州市人民医院、临沂市人民医院及南京市明基医院等多中心研究团队参与协作。

喉部疾病是我国常见的耳鼻喉科病症,其中喉部增生物(如息肉、囊肿及早期肿瘤等)的检出与精准评估,直接关系到患者的治疗方案制定与预后效果。据临床数据显示,我国喉部相关病变的发病率逐年上升,且呈现年轻化趋势,给患者健康和医疗资源带来双重压力。在临床诊疗中,喉镜检查是诊断喉部病变的核心手段,但喉部增生物的分割标注却长期依赖医生手动完成——这不仅是一项耗时费力的工作,还面临诸多技术难题:喉部解剖结构复杂,增生物形态不规则、大小差异大,且常与周围正常黏膜组织边界模糊、对比度相近,很容易出现漏判或误判;同时,不同医生的经验差异也会导致标注结果不一致,影响后续诊断和科研数据的可靠性。

随着人工智能与医学影像的深度融合,深度学习技术为解决这一临床痛点提供了新路径。基于深度学习的智能分割算法,能够自动从喉镜图像中识别并分割出喉部增生物区域,不仅能将医生的标注时间从数十分钟缩短至秒级,还能突破人工主观局限性,实现更精准、统一的分割结果,为疾病分级、治疗规划及术后随访提供客观数据支持,极大提升临床诊疗效率与科研严谨性。然而,深度学习模型的训练与优化离不开高质量、大规模的公开数据集——这也是当前喉部增生物智能分割领域发展的核心瓶颈。相较于脑肿瘤、结直肠息肉等研究热点,相关领域已拥有BraTS、Kvasir-SEG等成熟公开数据集,喉部增生物分割领域长期缺乏标准化的公开数据集,导致科研人员难以开展大规模模型训练与算法对比,严重制约了该领域的技术突破与临床转化。

为突破这一核心瓶颈、推动喉部增生物智能分割领域的规范化发展,本研究构建并开源了首个多中心喉部增生物分割数据集(MLN-Seg)。该数据集系统整合了烟台毓璜顶医院、滨州市人民医院、临沂市人民医院及南京市明基医院的临床资源(以下分别简称为Hospital A、B、C and D),分别从四家医院收集了1323张、205张、465张和280张高质量喉镜图像,涵盖不同年龄、性别患者的多样化喉部增生物类型(包括息肉、囊肿、早期肿瘤等)。研究团队严格遵循临床诊疗标准,对所有图像进行了像素级精准标注,确保数据集的临床可靠性与标注一致性。

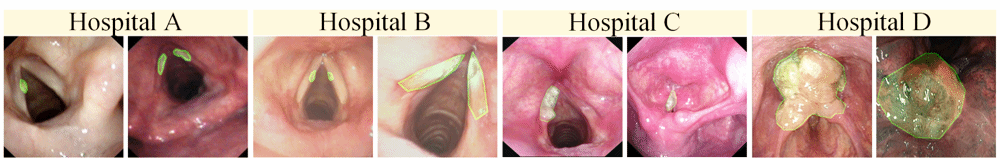

图1. MLN-Seg数据集部分数据展示

图1展示了MLN-Seg数据集的部分数据实例,该数据集凭借整合多中心数据,以及严格的像素级精准标注和对临床真实场景的完整覆盖,具备“多中心多样性、标注精准性、场景真实性”三大核心优势,为喉部疾病智能分割的技术突破奠定了关键数据基础。

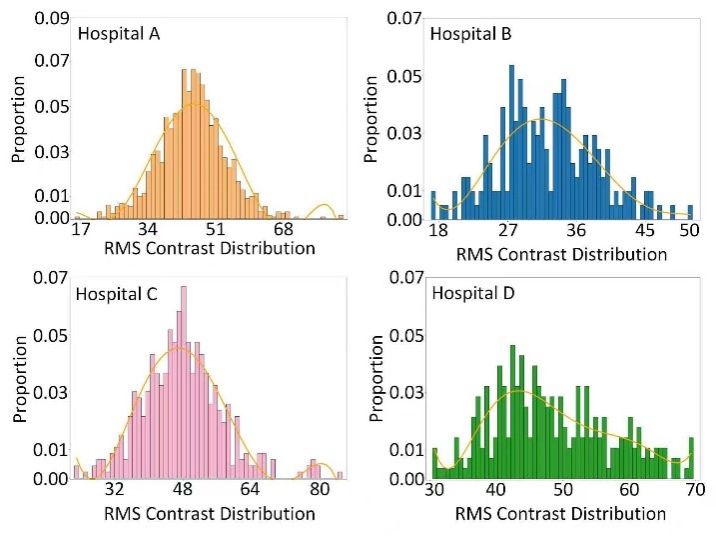

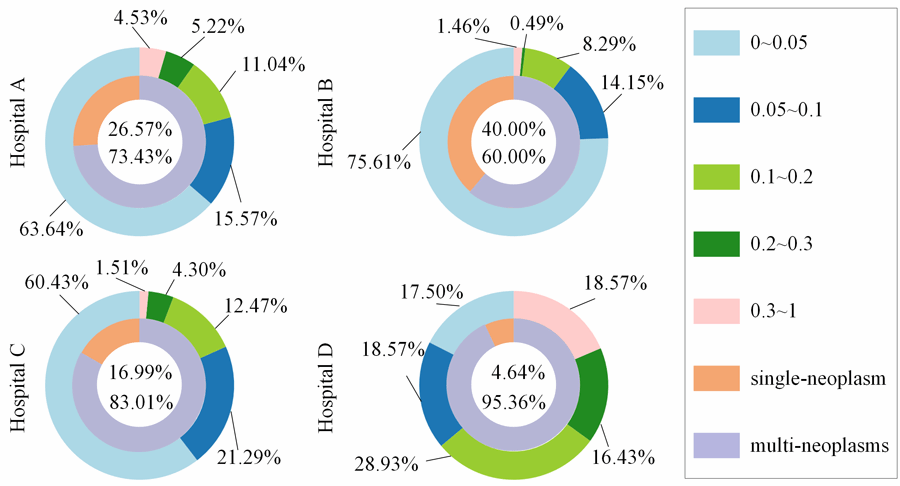

为给后续算法研发提供明确指引,该研究还对数据集展开了深度分析:一方面量化评估了增生物与周围正常组织的全局色彩对比度(图2),另一方面统计了不同医院病例中增生物的大小分布差异(图3),揭示了喉部增生物分割任务中“边界模糊、形态异质、跨中心数据分布不一致”等核心挑战。MLN-Seg数据集的开源与深度分析,不仅填补了该领域标准化公开数据的空白,更将打破技术研发的数据壁垒,推动全球科研力量共同攻关喉部疾病智能诊断难题,加速相关技术的临床转化落地。

图2. 各医院图像喉部增生物与周围组织的色彩对比度的分布

图3. 四家医院所有样本中喉部增生物大小与数量的分布

基于MLN-Seg数据集呈现的多中心成像异质性、边界模糊及病变大小差异等挑战,研究团队创新性提出了一种简洁且高效的喉部增生物分割方法——尺度敏感网络(S2Net)。该网络的设计灵感源于人类视觉系统的独特观察习惯——面对小尺度图像时,人们会自然聚焦全局结构与整体分布以建立初步认知,而观察大尺度图像时则会侧重捕捉局部细节、边缘纹理等精细信息,通过全局与局部的互补感知实现目标精准定位。该网络正是借鉴这一视觉认知机制,创新采用多尺度特征融合与层级化校准双重核心策略:多尺度特征融合通过对图像进行不同尺度的变换与特征提取,既从全局视角有效学习喉部增生物的整体分布规律,又能精准捕捉局部边界的细微纹理特征,解决增生物与正常组织边界模糊、小尺寸病变难识别的核心难题;层级化校准则进一步对多尺度融合后的特征进行逐步优化,修正定位偏差、强化有效信息,确保分割结果的精准性与鲁棒性。最终,S2Net在MLN-Seg数据集的复杂临床场景中展现出卓越的分割性能,不仅为喉部增生物的智能分割提供了简洁高效的技术方案,更以创新的视觉仿生设计思路,为喉部疾病智能诊断开辟了新范式,有望推动临床诊疗流程的优化升级与相关领域的技术突破。

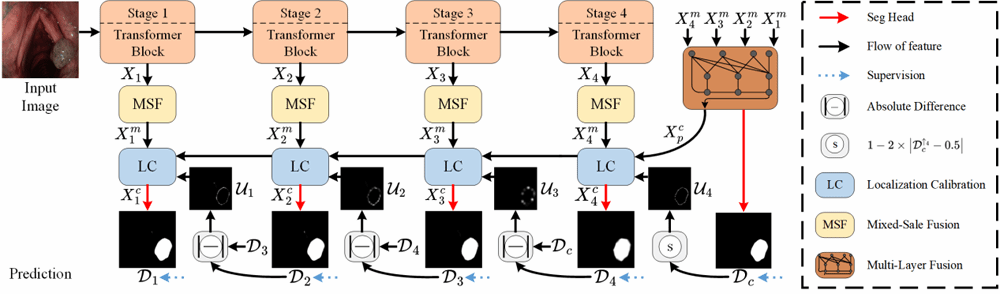

图4. S2Net的框架

图4展示了S2Net的整体框架,其设计核心围绕“多尺度特征挖掘+精准定位校准”展开,兼具结构简洁性与运行高效性。具体流程如下:输入喉镜图像首先送入骨干网络PVTv2-B2,提取出4层涵盖不同语义信息的多尺度特征,每一层特征都会传入多尺度融合(MSF)模块进行增强处理,该模块通过池化或双线性插值实现多尺度运算,能从不同视角分析喉部增生物,帮助网络识别不同大小和形态的病变。相较于输入多尺度图像分析或采用空洞卷积学习上下文的传统策略,这种方法能有效降低计算成本,同时快速完成增生物区域的粗略定位,为后续精准分割奠定基础。此外,研究团队观察到,受尺度差异影响,不同层的预测图在边界区域会呈现明显差异,基于这一发现,S2Net通过两层尺度化预测图的差值来校准MSF模块的粗略定位结果,进一步提升分割精度。因此,在每个MSF模块后均设置一个定位校准(LC)模块:该模块以当前层MSF输出特征、上层LC模块输出及不确定性图(由相邻层预测图差值生成)为输入,精准校准增生物边界模糊等不确定区域,优化分割细节。通过自上而下的连接LC模块,实现逐层优化特征,最终输出精准分割结果。在MLN-Seg数据集上的大量实验验证显示,S2Net相比同类方法具备更强的特征学习能力与泛化性能,能稳定应对多中心喉镜图像的风格差异与病变分割挑战。

总体而言,这项研究通过模仿人类视觉的尺度感知机制与深度学习技术相结合,构建了结构简洁、性能优异的S2Net网络,提出多尺度融合(MSF)与定位校准(LC)双重核心模块,实现了无需依赖复杂多尺度输入或高计算成本结构、鲁棒性强的喉镜下喉部增生物精准分割。该网络能自适应多中心数据的风格差异,捕捉病变全局分布与局部边界的多维度特征。基于团队首次开源的MLN-Seg多中心数据集验证,实现了喉部增生物智能分割的技术突破与性能提升——而这一突破背后,是喉部增生物自动分割(LNS)技术对数字医学与精准医学的重要临床价值支撑。

LNS技术的核心价值体现在四方面:一是减少主观干预,提升病变边界勾勒的客观性与准确性,缩小不同中心间阳性切缘率的差异;二是辅助制定手术方案,在保留更多喉部功能的前提下实现精准切除;三是客观监测长期治疗反应,为疗效评估提供依据;四是大幅降低医生手动标注的工作负荷。为推动该领域发展,团队构建并开源的MLN-Seg数据集,填补了喉部增生物分割领域标准化公开数据的空白,为后续算法研发提供重要支撑。

研究团队指出,当前研究仍有提升空间:数据集目前仅由单一图像组成,未来可融入诊断文本、病理报告等多模态信息,进一步丰富数据维度;此外,S2Net的分割性能在应对极端微小病变或复杂重叠场景时,也有优化潜力。这些目标的充分实现,需医学影像、人工智能、临床医学等多个学科进一步紧密合作。未来,MLN-Seg数据集与S2Net技术在喉部疾病智能诊断、临床辅助诊疗等领域具有广泛应用前景,更有望通过降低人工标注依赖与主观误差,为基层医院诊断水平提升及远程医疗落地提供新方案。

该研究论文的核心作者团队由多所高校及临床机构人员组成:深圳大学医学部生物医学工程学院的岳广辉副教授为第一作者,硕士研究生吴尚杰为第二作者,二者均隶属于深圳大学广东省生物医学信息检测与超声成像重点实验室、医学超声关键技术国家地方联合工程实验室。主要通讯作者为青岛大学附属烟台毓璜顶医院宋西成院长,共同通讯作者包括临沂人民医院吕怀庆主任医师、南京明基医院于振坤院长、青岛大学附属烟台毓璜顶医院毛宁副主任医师。参与本研究的其他合作成员还包括:青岛大学附属烟台毓璜顶医院的田汝宪、李嘉璇、袁婷,英国邓迪大学科学与工程学院林汉翮教授。各成员依托所在单位的专业优势,为研究的临床数据收集、算法验证等提供了重要支撑。本项研究得到多项科研基金的大力支持,具体包括:深圳市医学科研基金、广东省教育厅项目、国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、深圳市自然科学基金以及深圳大学医工交叉创新项目。这些基金的资助为研究的顺利开展提供了坚实的经费保障。

论文链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/11237038